在闲谈失智症或失智症人士时,我们必须坚持使用恰当、以人为本的语言,能够消除社会上对该疾病的负面观念,并推动建设真正有包容性的社会。意识到这一点后,澳大利亚失智症协会(Dementia Australia)于2018年发布了一套用语指南。从那之后,越来越多的组织与社会服务机构倡导在提及失智症人士时使用以人为本的语言表达方式。然而,也许是由于公众认知不足,或使用较长词句可能会带来不便,以人为本的语言仍未被广泛采用。

为什么使用“以人为本”的言语极为重要?

语言的使用不仅深刻影响他人如何看待或对待失智症人士,也对失智症人士如何看待自己及其他人的关系有重大影响。许多用于描述失智症及失智症人士的用语往往源自对该疾病过时或错误的理解。

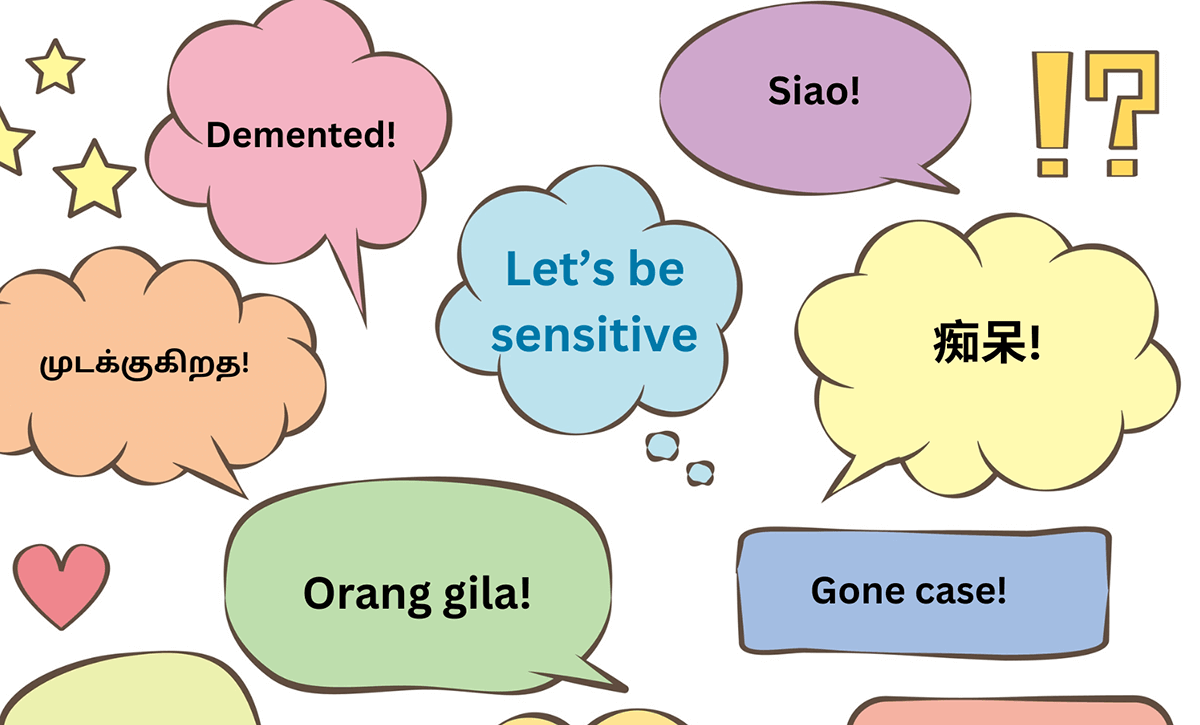

本地常见带有污名化的失智症相关用语

该避免的词汇 | 建议词汇 | 避免使用的原因 |

Orang gila(马来语“神经病”) | 马来语“患有失智症的人” | 失智症并非一种精神病,尽管部分失智症类型可能出现幻觉。 |

疯癫 | 失智症人士 | |

无药可救 | 行为改变 | 这映射了怎么帮助失智症人士都没有用,但实际上症状是可通过适当照顾而改善的。 |

Menggila(马来语“失控”) | 表达未被满足的需求。 | 行为症状往往源自未被满足,却又无法表达的需求。 |

不可预测 | ||

‘siao’(华语方言“疯了”) | ||

| 老糊涂 | 确诊有失智症 | 该用词错误地映射失智症是由于年老而导致的。 |

痴呆症 (华语中用来形容失智症的传统用语,一般带有贬义。) | 失智症 | 该词映射失智症人士智力低下且糊涂。尤其在发病的早期阶段,迷失方向感只是失智症人士偶尔出现的状态,而不是其固有的特征。 |

语言断定了我们对失智症这种疾病及其根源的理解。频繁使用错误描述病因或带有责备口吻的用语,会造成社会偏见,也助长了对该疾病的污名化。“文 化污名”指的是社会普遍持有的一系列“负面观点、偏见与歧视结构”(Link等,2001年)。当失智症被认为是不光彩而必须隐藏的疾病时,失智症人士可能会避免寻求医疗协助,从而限制他们获得必要护理及支持资源的机会。这一点令人担忧,因为早期诊断与干预治疗能够显著改善失智症的治疗效果。

失智症人士可能会对自己的病情产生成见,从而影响他们的自尊与幸福感。这可能会导致他们减少社交互动,从而加剧失智症进展。相反,使用以人为本的语言能够鼓励失智症人士主动掌控并管理自己的病情。

在失智症的描述中使用污名化的词汇

一项于2017年十二月展开并于2019年一月更新的大规模研究在2022年发布了研究报告,该研究分析了书籍、电影、电视节目、社交媒体和新闻报道中对失智症的描述,发现其中存在多种强化文化污名的问题。

这些材料通常从疾病与大脑退化的生物医学框架介绍失智症,而不是说明该疾病如何改变患病人士生活体验的整体观点。“失智症人士”这一称呼比“阿尔茨海默症患者”更加适当,因为失智症是一种长期生活状态。相较于失智症人士的“患者身份”,关注他们确诊后继续更好地生活对他们来说更有帮助,因为失智症目前还没有已知的治愈疗法。

失智症通常被自然灾害或流行病相提并论,使用“狂潮来袭”等世界末日般的用语来描述失智症。这更加强化了失智症带给人的负面印象,以及失智症人士作为被动受害者的形象,而事实上,通过社会互动与认知活动参与,能够预防病情的恶化。“流行病”一词还暗示失智症具有传染性,这助长了对失智症的误解和对失智症人士的回避。

一些本地文化或宗教迷信也将失智症视为“业报”或者“恶果”,甚至是邪灵附体。这不仅会引起公众对失智症人士的过度恐惧,还会错误地将责任归咎于患病人士自身,削弱了公众对预防失智症的正确认识。

其他常见的用语还包括“受害者”或“受难者”。这些用语将我们对失智症人士的看法局限于需要怜悯与同情,而不是能够有意义参与社会生活的个体。在图像呈现上,媒体通常以“空壳”或一组无形的手等意像来描述失智症人士,剥夺了他们的人性与情感联系。

在一项针对轻度失智症人士的调查中,有46%因担心“在谈论中被无视”而不愿意公开病情(Burgener & Buckwalter,2018)当人们不了解失智症时,他们往往倾向于只与看护者沟通,而忽略与失智症人士本身的交流。因此,我们可以预见,提升公众意识可以增加对失智症人士的包容性。“People of Dementia”(失智之人)播客收录了很多失智症人士自述的生活故事以及他们在确诊前后的生活变化,65%的访客表示,在阅读了博客中的文章后,他们更加愿意与失智症人士进行互动(Jamieson等,2017)。

在提及失智症人士时,我们应当如何使用恰当的语言?

- 使用以人为先的表达方式

- 避免含有负面意义的贬义词

- 使用包容性用语,但避免过度削弱其能力的表达(例如,“使用轮椅”而非“被轮椅束缚”)

- 避免贴标签

- 避免使用社会标识符(例如种族或语言)作为引导

- 避免使用将病情责任归咎于患病人士的措辞

- 避免虚弱个人患病体验的动词

(改编自Healy等,2022)

从长远来看,使用以人为本取代污名化语言能纠正公众对失智症的误解,也能强化社会应尊重失智症人士的理念。这包括让他们参与医疗讨论、规划护理计划和方案,以及共同参与研究项目。

注意我们在谈论失智症和失智症人士时使用的语言与影像,是我们每个人建设一个失智包容社会中最重要的步骤之一。

额外资源:

《失智症用语指南》

新加坡失智症机构与连氏基金会合作,在参考澳大利亚失智症协会发布的《失智症用语指南》的基础上,编写了一本名为《Changing Words, Touching Lives》(《改变用语,触动心灵》)的本地失智症用语指南手册。该指南列出了在本地语境中介绍失智症时推荐使用的词汇和表达方式,以及在各种情况下应避免的用语。这包括与失智症和失智症人士相关的非正式口头表达,以及正式的书面宣传材料用语。

- Healy, M., Richard, A., & Kidia, K. (2022). How to Reduce Stigma and Bias in Clinical Communication: a Narrative Review. Journal of general internal medicine, 37(10), 2533–2540. https://doi.org/10.1007/s11606-022-07609-y

- Dementia Australia. (2018). Dementia language guidelines. https://www.dementia.org.au/media/2018-dementia-language-guidelines

- Lien Foundation. (2018). Changing words, touching lives: A guide to dementia-inclusive language.

- Swaffer, K. (2014). Dementia: Stigma, language, and dementia-friendly. Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, 13(6), 709–716. https://doi.org/10.1177/1471301214548143

- Tan, W. J., Hong, S. I., Luo, N., Lo, T. J., & Yap, P. (2012). The Lay Public’s Understanding and Perception of Dementia in a Developed Asian Nation. Dementia and geriatric cognitive disorders extra, 2(1), 433–444. https://doi.org/10.1159/000343079

- Dementia Australia. (2018). Dementia language guidelines. https://www.dementia.org.au/media/2018-dementia-language-guidelines

- Young, J. A., Lind, C., Orange, J. B., & Savundranayagam, M. Y. (2019). Expanding current understandings of epistemic injustice and dementia: Learning from stigma theory. Journal of Aging Studies, 48, 76–84. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2019.01.003

- Low, L. F., & Purwaningrum, F. (2020). Negative stereotypes, fear and social distance: A systematic review of depictions of dementia in popular culture in the context of stigma. BMC Geriatrics, 20(1), 477. https://doi.org/10.1186/s12877-020-01754-xresearchgate.net+6